Ogni volta che va in onda, Pretty Woman fa il pieno di ascolti.

Il film è stato trasmesso in media una volta all’anno da quando ha debuttato sulla tv italiana, nel 1992.

Nell’imperituro successo di questo film si cela il meccanismo tipico della fiaba, che gode proprio della rassicurante dinamica della ripetizione: vogliamo riascoltare le stesse storie per rivivere, ogni volta, la magia di un lieto fine, nella certezza che anche questa volta tutto si aggiusterà, e nella speranza che sia così anche nella vita reale.

“C’era una volta…” e poi “ancora una volta”, come suggerisce Aldo Grasso.

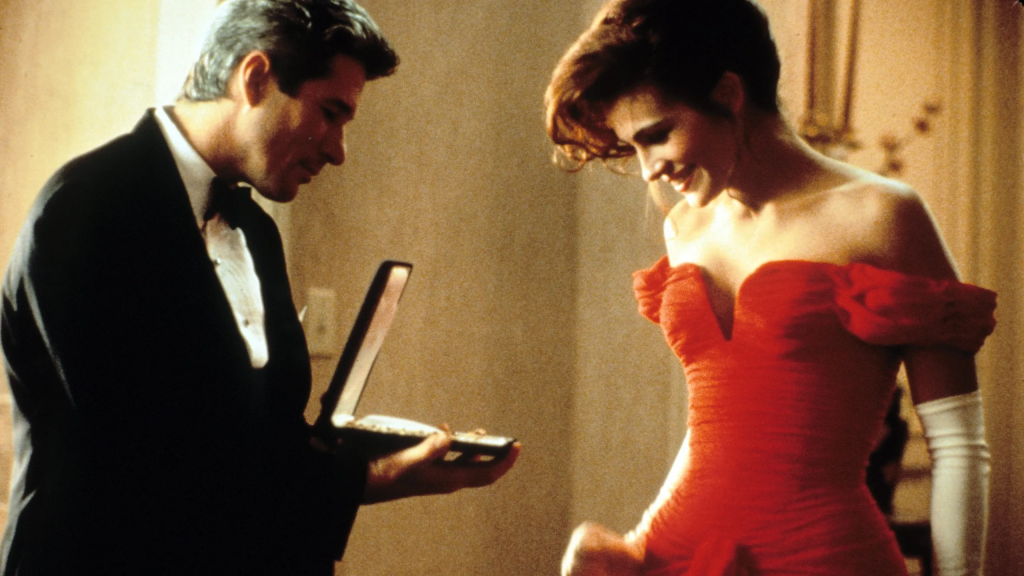

In fondo, gli elementi della fiaba ci sono quasi tutti: Vivian è la ragazza povera, ma nobile di cuore, che partecipa al ballo (qui le serate sono due come nella Cenerentola di Perrault, al ristorante e poi all’Opera, ma se contiamo la partita di polo gli appuntamenti sono tre, come nella versione dei fratelli Grimm), grazie alla Fata Madrina (il direttore dell’hotel, o la carta di credito di Edward), che le regala un nuovo abito con cui farà sfigurare le ‘sorellastre’ che l’avevano disprezzata (le commesse della boutique di Rodeo Drive).

Pretty Woman esce nel 1990, l’anno in cui – come scrivono Elaine J. Hall e Marnie Salupo Rodriguez – la sensibilità post-femminista prende definitivamente piede negli Stati Uniti, dando inizio a una nuova era in cui le donne ricominciano a sognare di abiti scintillanti, balli sontuosi e principi azzurri, ma senza rinunciare alle vittorie del femminismo.

Pretty Woman potrebbe essere considerata la Genesi della fiaba (post-)moderna e post-femminista, con Vivian ed Edward come novelli Adamo ed Eva. La mela della conoscenza è qui simbolo della conoscenza sessuale di Vivian, che la pone in contrasto con la tipica concezione della principessa (Disney e non) come simbolo di purezza assoluta. Vivian è, però, pura di cuore: bella dentro e fuori, come la più classica delle principesse, e quindi ottiene comunque il suo lieto fine.

Qui assistiamo, dunque, a un intreccio di elementi apparentemente in contraddizione: Vivian non è vergine, ma è comunque innocente e candida nell’animo; è una prostituta, ma anche una principessa; si rifiuta di essere trattata come una donna-trofeo, ma è anche la ‘mogliettina ideale’ (come quando rifà la cravatta ad Edward). Romanticismo e indipendenza si intrecciano per restituire l’immagine della principessa moderna (o post-moderna), che in un mondo post-femminista trionfa proprio grazie a un compromesso fra tradizione e progresso. Lui salva lei e lei salva lui: due mondi diversi che si completano, come nella maggior parte dei Classici del Rinascimento Disney e non solo. In fondo, La Sirenetta è uscito l’anno precedente e La Bella e la Bestia sarebbe uscito l’anno successivo…

C’era una volta…

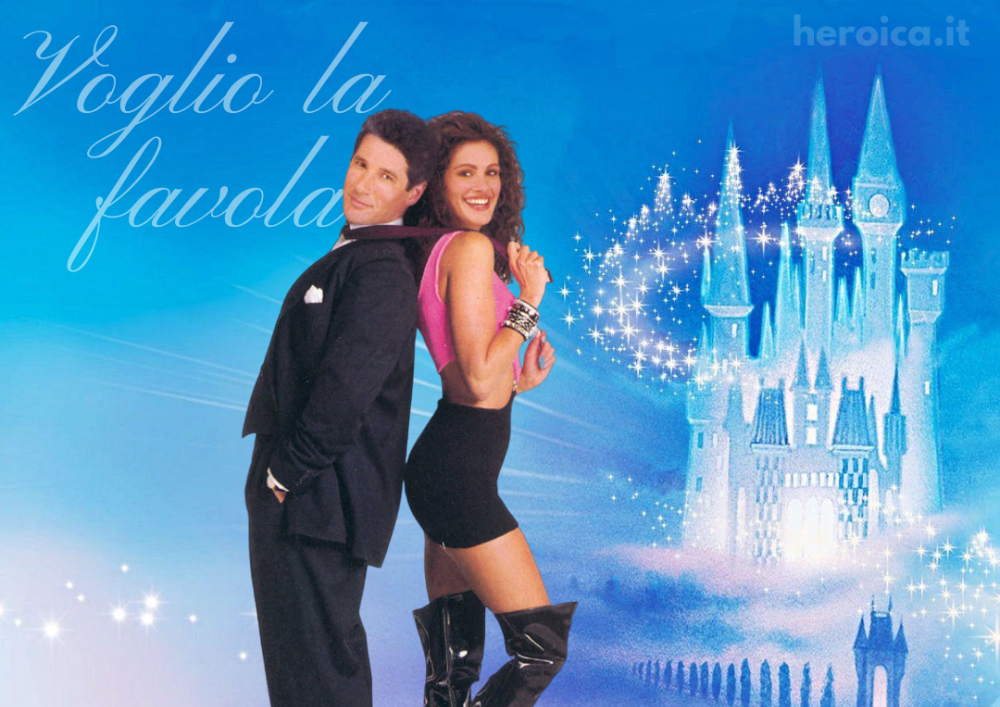

Nel 1984, la Walt Disney dà vita al marchio Touchstone Pictures per produrre film che potessero distaccarsi dal brand principale, ancora troppo legato a un pubblico di famiglie con bambini.

Eppure, nonostante il tentativo di distanziarsi dal reparto animazione, due dei più celebri film prodotti dalla Disney sotto l’etichetta Touchstone riprendono gli elementi fondamentali della fiaba per trasferirli in contesti urbani e contemporanei, rivolgendosi prevalentemente a un pubblico di adolescenti e adulti. Sotto un involucro più cinico e smaliziato, troviamo due fiabe puramente disneyane: Splash! Una sirena a Manhattan (1984) e Pretty Woman (1990). Il primo anticipa su più fronti La Sirenetta (1989), mentre il secondo si ricollega a Cenerentola (1950), con la storia della ragazza povera che sposa il principe-milionario e cambia vita, ma anticipa anche La Bella e la Bestia (1991), con lui (Edward) che, come la Bestia, viene completamente trasformato dall’amore di lei (Vivian/Belle), in una storia che mette in luce le virtù umane della parte femminile della coppia, che insegna alla parte maschile ad amare, andando oltre l’apparenza, la superficialità e le cose materiali per abbracciare emozioni e rapporti autentici.

L’enfasi sulla dimensione fiabesca è chiara dalle battute che accompagnano i titoli di testa e di coda in Pretty Woman, pronunciate da un moderno menestrello che apre e chiude la fiaba.

“Benvenuti a Hollywood! Chiunque viene a Hollywood ha un sogno. Il vostro qual è? Che sogno avete?” (apertura).

“Benvenuti a Hollywood! Qual è il vostro sogno? Tutti vengono qui. Questa è Hollywood, la città dei sogni: alcuni si avverano, altri no… ma continuate a sognare. Questa è Hollywood, si deve sognare! Perciò continuate a sognare!” (chiusura).

Si tratta indubbiamente di una fiaba moderna, ambientata al tempo in cui è uscito il film (che all’epoca non era ‘tanto, tanto tempo fa’), in un Regno non molto lontano (Hollywood), in cui comunque i sogni diventano realtà (ci viene detto fin da subito).

La protagonista è Vivian, una giovane prostituta che, come Cenerentola, è vittima di una serie di sfortunate circostanze. Lo stigma sociale legato alla sua professione si scontra con la vivace, candida e genuina personalità di questa ‘principessa’ moderna. Come Cenerentola, Vivian appare bella dentro e fuori, anche ‘vestita di stracci’.

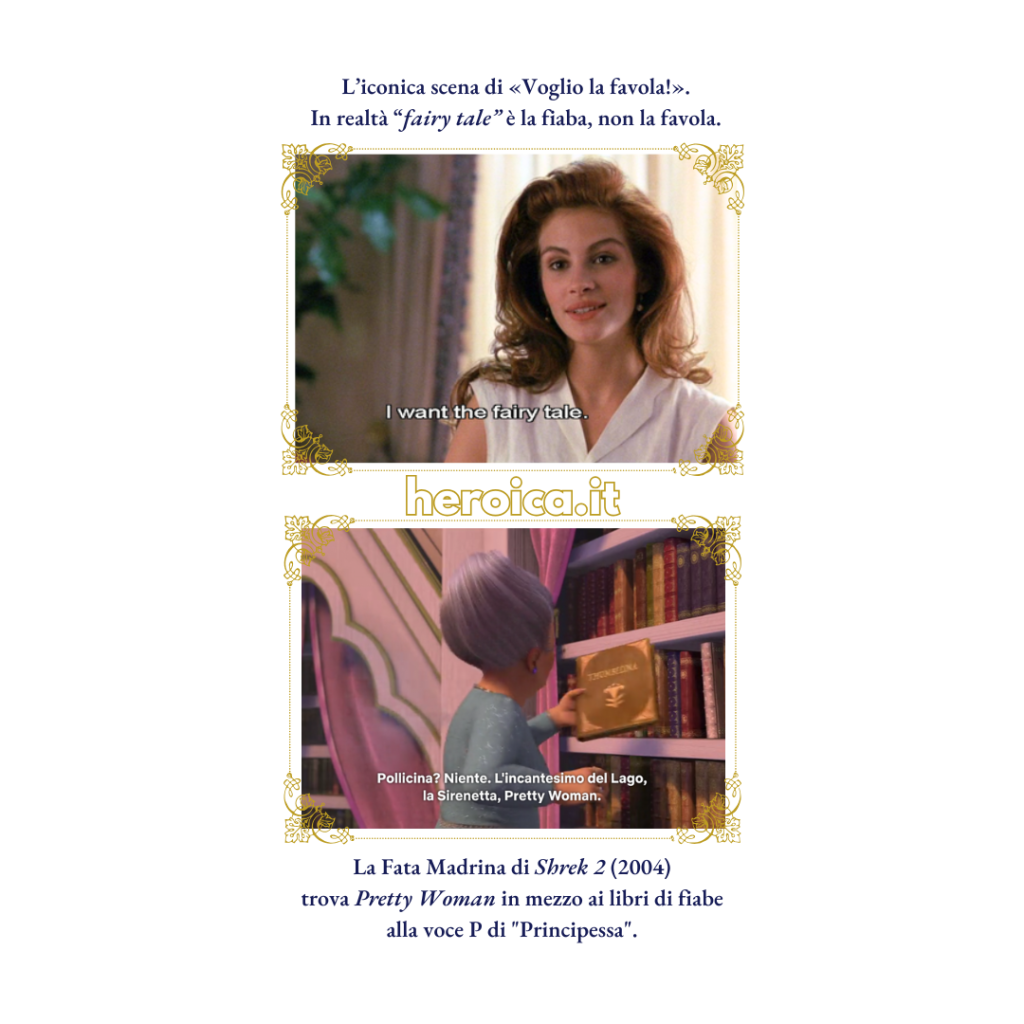

Come nelle più celebri fiabe disneyane, la bontà e l’integrità della protagonista non sono mai messe in discussione. Tracey Mollet scrive che, come succede a Cenerentola, Vivian è premiata per il suo buon cuore e per il fatto di credere che i sogni possano avverarsi. Vivian vuole la fiaba e così ottiene il suo personale “e vissero per sempre felici e contenti”. Vediamo che ha ‘la testa sulle spalle’ – sgrida la coinquilina Kit per il fatto di spendere i soldi dell’affitto in droghe; richiede che ogni cliente indossi un preservativo prima del rapporto sessuale – e i piedi ben piantati a terra, ma questo non le impedisce di sognare. A discapito di tutto, Vivian si contraddistingue per il fatto di conservare un certo candore che la riavvicina alle principesse Disney più classiche.

E così, la nostra protagonista cerca un bilanciamento fra sogno e realtà, come quando chiede a Kit di farle un esempio di “una che conosciamo a cui è andata bene” e lei risponde “Quella gran culo di Cenerentola!”. Pretty Woman usa l’ironia per mettere in luce la dissonanza fra fiaba e vita reale, ma al tempo stesso afferma l’importanza di cercare la fiaba nella vita reale. Il successo del film suggerisce che, dopo decenni di femminismo, le donne volessero ricominciare a sognare di abiti scintillanti, balli sontuosi e principi azzurri, ma senza rinunciare ai loro diritti fondamentali.

E infatti un altro bilanciamento che il film mette in atto è quello tipico del post-femminismo, la sensibilità che ha influenzato la rappresentazione dei personaggi femminili nei prodotti mediali a partire dalla metà degli anni ‘80. Alla base del post-femminismo c’è un doppio intreccio di valori conservatori e progressisti, una complessa negoziazione fra tradizione e innovazione.

In poche parole, il personaggio di Vivian incarna sia valori tipici della femminilità tradizionale, sia valori che restituiscono un’immagine di donna-principessa moderna, vicina all’ideale promosso dal movimento femminista nei decenni precedenti. Sul lato della tradizione, vediamo che Vivian è romantica, sensibile, candida, sognante, premurosa; sul lato dell’innovazione, vediamo che è indipendente, assertiva, esuberante, grintosa, audace, sessualmente consapevole. Romanticismo e autonomia: Vivian non ha bisogno di un uomo, ma vuole un uomo, anzi vuole l’uomo di cui è innamorata. Vuole un lieto fine da fiaba, ma alle sue condizioni. Non vuole essere mantenuta, vuole un rapporto vero. Non vuole essere trattata come un capriccio, o come un oggetto: “Non sono il tuo giocattolo”, “Io non sono roba tua”.

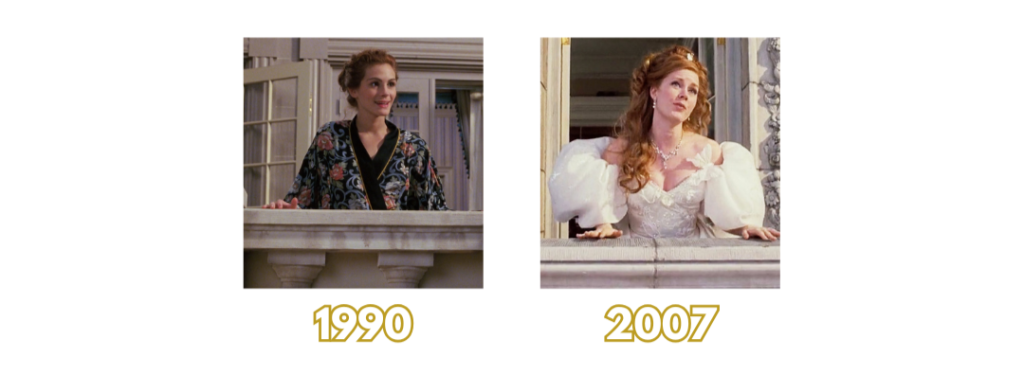

Affacciata sul balcone, Vivian incarna la tipica immagine della principessa sulla torre e si appropria degli elementi ricorrenti della narrazione fiabesca per esprimere ciò che vuole: “Sai, quando ero bambina la mamma mi rinchiudeva in soffitta [come Cenerentola, rinchiusa in soffitta dalla matrigna nel Classico Disney, ndr] ogni volta che ero cattiva, e succedeva spesso. E io fingevo di essere una principessa imprigionata in una torre da una regina cattiva. Poi all’improvviso un cavaliere su un cavallo bianco, col pennacchio al vento, arrivava al galoppo e sguainava la spada. E io sventolavo il fazzoletto, lui si arrampicava sulla torre e mi salvava. Ma mai, in tutte le volte che facevo quel sogno, il cavaliere mi diceva: ‘Vieni, bambina, che ti sistemo in un bell’appartamento!’”.

Il balcone rievoca la finestra della torre più alta in cui le principesse sono rinchiuse nelle fiabe. Di norma, nei Classici Disney, le principesse si affacciano alla finestra o al balcone quando si sentono impotenti, intrappolate fisicamente o psicologicamente, esplicitando un desiderio che spesso ha a che fare col fuggire, cambiare vita, ottenere qualcosa che sembra loro precluso.

Se Cenerentola osserva il castello, desiderando di sfuggire almeno per una sera alla sua triste realtà, al contrario Jasmine di Aladdin si affaccia per guardare il mondo esterno: entrambe sognano la libertà. Elsa in Frozen, invece, pensa di essere libera, ma si è appena costruita una gabbia di ghiaccio. In Biancaneve, il balcone sembra rimandare all’idea di un amore impossibile, stile Romeo e Giulietta, evidenziando comunque la prigionia della principessa.

Allo stesso modo, anche la scena della “liberazione” di Vivian riprende gli elementi tipici delle fiabe, col principe (o il cavaliere) che sale sulla torre e salva la principessa. Ricordiamo, però, che si tratta di una fiaba moderna, e infatti il nobile destriero non è un cavallo bianco, ma una limousine bianca; Edward brandisce un ombrello al posto della spada e, cosa più importante, lui sale le scale antincendio del palazzo, ma i due si incontrano a metà strada.

Oltre al fatto che Vivian venga incontro a Edward perché sa che lui soffre di vertigini, la scelta ha un significato metaforico più profondo, che viene esplicitato subito dopo:

«E che succede dopo che lui ha scalato la torre e salvato lei?»

«Che lei salva lui!»

E qui si torna sul post-femminismo come intreccio fra tradizione e progresso. Gli echi femministi dei decenni precedenti suggeriscono che il concetto di donna come ‘donzella in difficoltà’ non sia più accettabile, ma questo non porta a una sovversione del tòpos, ma a una sua riscrittura: la principessa viene salvata, ma Pretty Woman suggerisce che la donna salvi l’uomo tanto quanto l’uomo salva la donna, promuovendo un tipo di rapporto che appare paritario, pur mantenendo salde alcune delle più basiche norme di genere.

La trasformazione di Vivian, come quella di Cenerentola, si limita a mettere in luce la principessa che in fondo è sempre stata. Lo vediamo chiaramente ancora prima dello shopping, quando si spoglia dei panni della prostituta, la parrucca bionda e l’atteggiamento brusco, e si lascia andare, così come lascia andare i suoi lunghi capelli rossi e mossi: qui è già una principessa.

La trasformazione di lui è invece più consistente e determinante per il lieto fine della fiaba. Da un lato, si può leggere Pretty Woman come la tipica storia in cui la donna riesce a ‘cambiare’ l’uomo grazie a doti come empatia, pazienza e cura; dall’altro, si può porre l’enfasi su ciò che la trasformazione suggerisce a livello più profondo, ossia il fatto che il concetto di mascolinità abbia bisogno di trasformarsi.

E qui non possiamo che ricollegarci a La Bella e la Bestia, il Classico Disney uscito l’anno successivo: Susan Jeffords individua, nella trasformazione della Bestia, un passaggio dalla mascolinità tossica dell’eroe degli anni ’80 al modello di uomo “riformato” degli anni ’90, simbolo di una mascolinità più sensibile e attenta alle esigenze della donna. Si potrebbe fare lo stesso discorso per Pretty Woman, a maggior ragione se pensiamo che Edward cambia proprio in risposta all’assertività di Vivian nell’esigere, prima di tutto, rispetto.

Leggi anche…

Le principesse post-femministe nei film d’animazione del Rinascimento Disney: https://heroica.it/principesse-disney-moda-1989-1999/

In difesa di Cenerentola, un personaggio ingiustamente criticato: https://heroica.it/il-riscatto-di-cenerentola/

L’archetipo della principessa in un’altra fiaba moderna, Titanic (1997): https://heroica.it/rose-titanic-principessa-disney/

Sirene, principesse e spose fra tradizione e progresso a fine anni ’80: https://heroica.it/sirene-anni-80-postfemminismo/

Come d’incanto (2007) e la naturale evoluzione della fiaba post-femminista a fine anni ’00: https://heroica.it/come-dincanto-enchanted/

Colazione da Tiffany (1961) anticipa gli elementi ricorrenti della fiaba post-femminista: https://heroica.it/colazione-da-tiffany-post-femminista/

Bibliografia

Aldo Grasso, “Ancora una volta Raiuno trasmette Pretty Woman. Perché?”, Corriere della Sera, 2023.

Elaine J. Hall, Marnie Salupo Rodriguez, “The Myth Of Postfeminism”, Gender & Society, Vol. 17, No. 6, 2003.

Susan Jeffords, “The Curse of Masculinity. Disney’s Beauty and the Beast” in Elizabeth Bell, Lynda Haas e Laura Sells, ed. “From Mouse to Mermaid”, Indiana University Press, 1995.

Angela McRobbie, “Post-Feminism and Popular Culture”, Feminist Media Studies Vol. 4, No. 3, 2004.

Tracey Mollet, “A Cultural History of the Disney Fairy Tale”, Palgrave Macmillan, 2021.