She Devil (Lei, il diavolo, 1989) è una storia di vendetta.

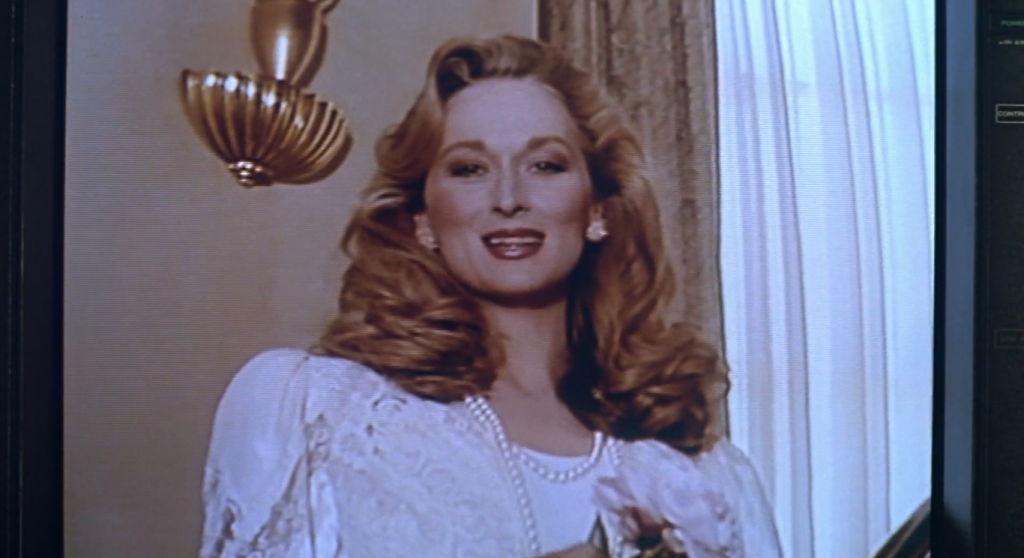

Sebbene le immagini promozionali del film puntino sulla rivalità fra Ruth Patchett (Roseanne Barr) e Mary Fisher (Meryl Streep), l’ira vendicativa della she-devil, la “diavolessa” del titolo, è rivolta all’uomo che le due donne si contendono, ossia Bob Patchett (Ed Begley Jr.).

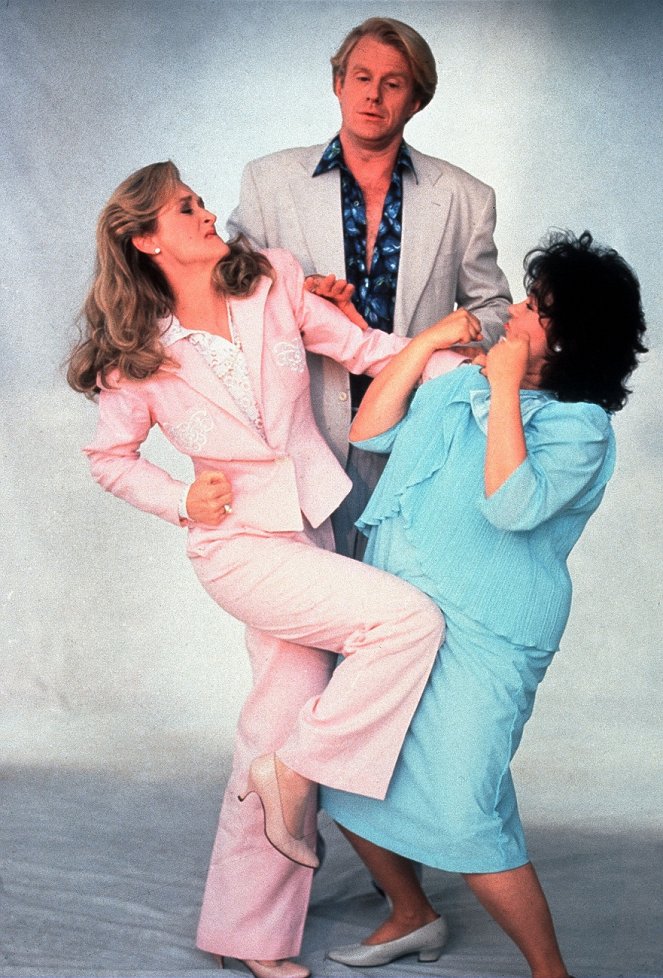

Alcune immagini promozionali del film mostrano uno scontro fisico fra Ruth e Mary.

Appena prima del momento di massima crisi per Mary (la scena della lavatrice, di cui parleremo in seguito), il figlio di Ruth sta guardando un incontro di wrestling femminile in tv: un’efficace metafora del conflitto fra le due donne.

Il film, diretto da Susan Seidelman, è ispirato al romanzo Vita e amori di una diavolessa di Fay Weldon, e offre diverse riflessioni in ottica femminista.

In particolare, Ruth e Mary incarnano due ruoli femminili contrapposti, ma speculari: la prima, casalinga frustrata, trova nel lavoro la sua realizzazione, mentre la seconda, scrittrice di successo, guarda con rimpianto alle famiglie con bambini. Il contrasto fra la figura della casalinga e quella della donna in carriera apre uno spiraglio sulla condizione femminile negli anni ’80: in un mondo già post-femminista, le donne vogliono “avere tutto”, sia il lavoro che la famiglia, ma non è per niente facile. In questa favola ottantiana, l’housewife e la businesswoman si scambiano i ruoli: qual è la morale? Proviamo a rifletterci in quest’articolo.

Ruth Patchett: la frustazione delle casalinghe

Ruth fa di tutto per la sua famiglia, ma i suoi sforzi non vengono riconosciuti.

Il percorso di Ruth è spiccatamente femminista: lo è in modo didascalico, essendo praticamente modellato su La mistica della femminilità (1963) di Betty Friedan – il saggio che, incitando le casalinghe ad abbandonare la loro “prigione” domestica, ha dato il via alla Seconda Ondata femminista.

Non a caso, Ruth è visibilmente oppressa all’interno della sua famiglia: nonostante i suoi sforzi, viene continuamente sminuita dal marito.

Nella prima parte della storia, la cinepresa non esita a umiliare Ruth, prima costretta a un confronto con una donna più magra che indossa lo stesso abito nel camerino di un negozio, poi vittima di una rovinosa caduta a terra, con la faccia spiaccicata sul pavimento, quando serve la cena ai suoceri.

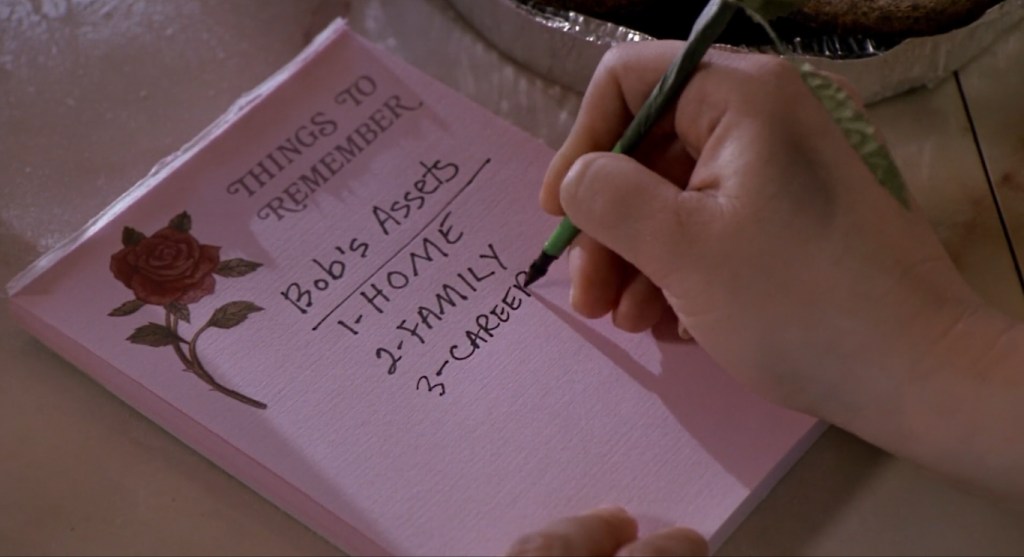

Ruth scrive su un foglio gli “attivi” di Bob: “una casa che è il mio castello; una famiglia affettuosa e devota; una carriera di successo che lavoro duramente per mantenere, la libertà di godere dei frutti del mio lavoro”. “Non ti permetterò di rovinare tutto quello per cui ho lavorato così duramente”, le intima Bob: lei, per tutta risposta, farà esattamente questo. Compilando questa lista, Ruth dà inizio al suo piano di vendetta.

A sinistra, Ruth attraverso il vetro della doccia: quando Bob la vede, si spaventa.

Di lì a poco, Ruth diventerà davvero spaventosa, ma non per il suo aspetto.

A destra, Ruth mentre assiste all’arresto di Bob nella parte finale del film: la sua vendetta è completa. Dopo la vediamo in bianco, come se la buona riuscita del piano l’avesse purificata, ma – come evidenzia la canzone di Elvis in sottofondo – resta “a devil in disguise”, un diavolo travestito da angelo.

Intenzionata a distruggere tutti gli “attivi” di Bob, come prima cosa Ruth fa esplodere la propria casa: liberandosi del “focolare” di cui era l’inapprezzato angelo, è come se volesse lasciarsi alle spalle la vita da casalinga.

Prima di far esplodere la sua casa, Ruth si fa bella, quindi di fatto obbedisce ai dettami della società, ma lo fa in modo grottesco, mettendosi il rossetto sui denti.

Dopo la casa, il secondo “attivo” di Bob è la famiglia: anziché portargli via i figli, Ruth li porta a vivere con lui e la sua amante. Il film ci tiene a rimarcare più volte che il rifiuto della vita da casalinga non implica il rifiuto del ruolo di madre: l’abbandono è solo temporaneo, e la voce narrante di Ruth ci dice che non è facile per una madre separarsi dai propri figli. Più tardi, dirà che le mancano.

Sebbene siano brevi, le scene in cui Ruth pensa ai propri figli sono fondamentali per rassicurare il pubblico: un rifiuto totale del ruolo di madre sarebbe stato troppo estremo.

Tuttavia, Ruth comincia il suo percorso di rinascita proprio dal momento in cui lascia i figli. Bob, che non ha alcuna intenzione di occuparsene, cerca di vincolarla nuovamente al ruolo di casalinga, facendole venire i sensi di colpa: “Il posto dei bambini è a casa con la loro madre”.

“Tu non capisci, Bob, non c’è nessuna casa”, risponde lei.

Insomma: liberandosi della casa, si è liberata del ruolo di casalinga, e adesso può procedere nel suo percorso: “Dove stai andando?”, chiede lui, vedendola ripartire in macchina subito dopo avergli “scaricato” i figli.

“Non lo so, Bob. Nel mio futuro, credo”, risponde lei.

La pena che proviamo per Ruth si trasforma presto in empatia: non proviamo più imbarazzo per lei, anzi – facciamo il tifo per lei per il resto della storia. Anche quando compie azioni apparentemente terribili (come, appunto, dare fuoco alla sua stessa casa), capiamo che è tutto a fin di bene. Vogliamo che Ruth porti a termine la sua vendetta. Se lo merita, dopo tutto quello che ha passato.

Il suo piano di vendetta, che inizialmente sembra scagliarsi contro la sua rivale in amore, finisce presto per indirizzarsi verso il marito. Mary non giova certo delle macchinazioni di Ruth, ma non ne è la vittima designata e, anzi, finisce per capire lei stessa che Bob è un uomo da cui stare alla larga. Indirettamente, quindi, Ruth aiuta la stessa Mary a fare ordine nella sua vita. Questo vago senso di solidarietà femminile risulta più tangibile nel rapporto fra Ruth e la signora Hooper: due reiette che fanno fronte comune e aiutano altre donne “indesiderate” a sentirsi utili e valorizzate nella società. In particolare, nel mondo del lavoro.

È infatti grazie al lavoro che Ruth esce di casa e comincia il suo percorso di vendetta, ma anche di autoaffermazione. Una dinamica che rimanda, ancora una volta, a La mistica della femminilità e in generale alla retorica della Seconda Ondata, con la casalinga frustrata che trova la propria liberazione al di fuori delle mura domestiche, nell’ambiente pubblico dominato dagli uomini. Così anche la cooperazione femminile, il fatto che Ruth unisca le forze con un’altra donna per aiutare altre donne, rimanda ai più basici principi femministi.

“Avrebbe bisogno di un tocco femminile”, dice l’agente immobiliare (una donna), presentando a Ruth e Hooper un immobile in condizioni disastrose. Ironicamente, per rimetterlo a posto le due donne compiono mansioni tipicamente associate alla sfera maschile (imbianchino, muratore, etc.).

Ruth spezza dunque le sue catene domestiche: insieme a Hooper, apre un’agenzia di collocamento per donne “indesiderate”, realizzandosi appieno secondo gli ideali della Seconda Ondata. Tuttavia, il femminismo era (ed è) un fenomeno eterogeneo: se una parte del movimento tendeva a scagliarsi contro le donne che non volevano “liberarsi”, definendole “serve del patriarcato”, un’altra parte non sminuiva il ruolo della casalinga in sé e per sé, ma il sistema che la teneva “prigioniera”. Il femminismo di ispirazione marxista, ad esempio, di cui Silvia Federici è la principale esponente italiana, spingeva affinché il lavoro domestico fosse retribuito. Su questa scia, She-Devil non demonizza la figura della casalinga in quanto tale, anzi: mette in luce quanto sia ingiustamente sottovalutata all’interno della famiglia e della società. Lo vediamo quando, a un certo punto, una signora si presenta all’agenzia di Ruth per cercare lavoro: ha tre figli ed è appena stata lasciata dal marito. Nel curriculum non ha esperienze professionali di rilievo: non ha mai avuto un vero lavoro, visto che ha passato gran parte del tempo a crescere i suoi figli. Ruth la rassicura (“Beh, prendersi cura di tre bambini mi sembra un vero lavoro!”), trovandole un impiego come segretaria in tribunale (e per questo motivo, in seguito, le tornerà utile). La donna afferma di essersi sempre occupata della contabilità di suo marito (un aspetto su cui differisce, come vedremo, da Mary Fisher): questa scena mette in luce il fatto che le casalinghe abbiano spesso competenze che non vengono riconosciute dal mondo del lavoro e dalla società nel complesso. A maggior ragione quando si tratta di un ambito, come la contabilità, tradizionalmente associato alla sfera maschile.

Lo spot pubblicitario di Vesta Rose: grazie all’intervento dell’agenzia di Ruth, tre donne allo sbando diventano tre professioniste.

“Sei una donna matura e piena di vita, e non permettere a nessuno di dirti il contrario”, dice Ruth alla mamma di Mary: pur essendo alimentata da intenti egoistici, la sua frase suona empowering.

Alla fine, Ruth riesce a portare a termine il suo piano. Da quando apre l’agenzia, assistiamo a una sorta di glow up: è sicuramente più curata e raggiante, ma resta sostanzialmente se stessa. Non assistiamo a un makeover che la trasformi in una bellezza convenzionale: ciò che vediamo è semplicemente la manifestazione della sua nuova autostima, ma questo ci basta per vederla bella. Tanto che Mary Fisher non la riconosce neanche.

Nell’ultima scena, la vediamo camminare in mezzo a una moltitudine di donne con diverse età, etnie e fisicità: è il trionfo di una donna come tante.

Quando Ruth inizia a lavorare nell’agenzia la vediamo vestita di rosa: sta “diventando” Mary Fisher. Nell’ultima parte del film, la vediamo in nero e viola, nella sua fase più diabolica, che assiste impassibile all’arresto di Bob; poi la vediamo di nuovo in rosa quando accompagna i figli a trovare il padre in prigione, e infine in bianco: la vendetta è compiuta, adesso è libera. Ha un aspetto candido come quello di un angelo, ma la canzone di Elvis in sottofondo ci svela la verità: “You look like an angel, walk like an angel, talk like an angel, but I got wise. You’re the devil in disguise” (“Hai l’aspetto di un angelo, cammini come un angelo, parli come un angelo, ma ora ho capito. Sei il diavolo travestito”).

Mary Fisher: l’insoddisfazione delle donne in carriera

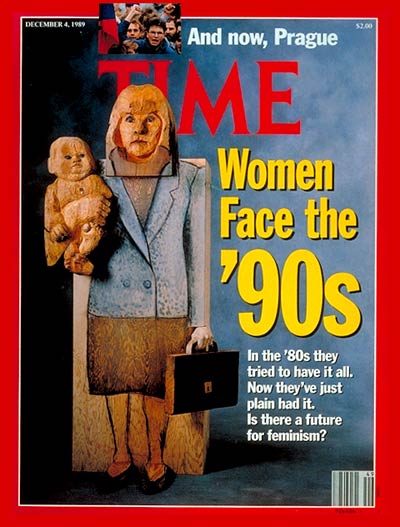

Abbiamo citato più volte La mistica della femminilità, ma She-Devil non è stato prodotto (né ambientato) negli anni ’60 o ’70, bensì alla fine degli anni ’80, quando il femminismo stava lasciando spazio al post-femminismo. Le donne americane, entrate in massa nel mondo del lavoro, cominciavano a chiedersi se potevano davvero “avere tutto”: ambizione e romanticismo, lavoro e famiglia.

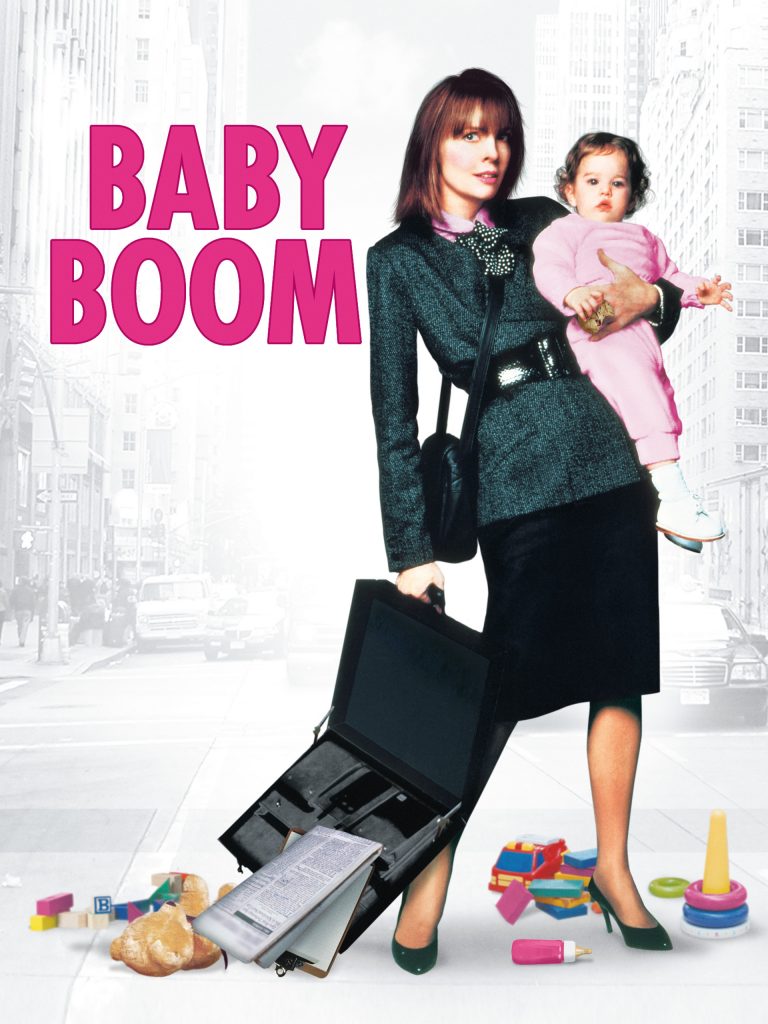

Queste tensioni emergono chiaramente nei film del periodo: pensiamo a Una donna in carriera (1988), ma anche a La Sirenetta (1989), di cui ho scritto qui e qui. She-Devil non fa eccezione: se Ruth, con il suo passaggio da casalinga a donna in carriera, rappresenta gli ideali della Seconda Ondata, Mary Fisher rappresenta le inquietudini di quelle donne, ormai in carriera, che sentono la mancanza di “qualcosa” e si chiedono se la liberazione femminile le abbia davvero rese felici.

Gli anni ’80, occorre ricordarlo, sono gli anni del repubblicano Ronald Reagan, presidente degli Stati Uniti dal 1981 al 1989: la sua salita al potere è il sintomo di un fisiologico contraccolpo conservatore a seguito di un decennio in cui il femminismo era stato al centro del dibattito pubblico come mai prima d’allora. Da sempre, repubblicani e democratici si alternano al governo degli Stati Uniti, influenzando il clima sociale di decennio in decennio. Se la seconda parte degli anni ’60 e la prima parte dei ’70 erano intrise da uno spirito progressista, in linea con le rivendicazioni per i diritti civili delle donne e di altre minoranze, ecco che gli anni ’80 arrivano a mettere a rischio i risultati di quelle lotte: grazie al femminismo, le donne hanno avuto accesso a ruoli di potere nel mondo del lavoro, ma è davvero questo ciò che vogliono? Quali sacrifici hanno dovuto fare per riuscirci? E soprattutto: ne è valsa la pena?

Diversi prodotti mediali di questo periodo sembrano suggerire che queste nuove possibilità professionali stiano in realtà allontanando le donne da ciò che può davvero gratificarle: diventare mogli e madri.

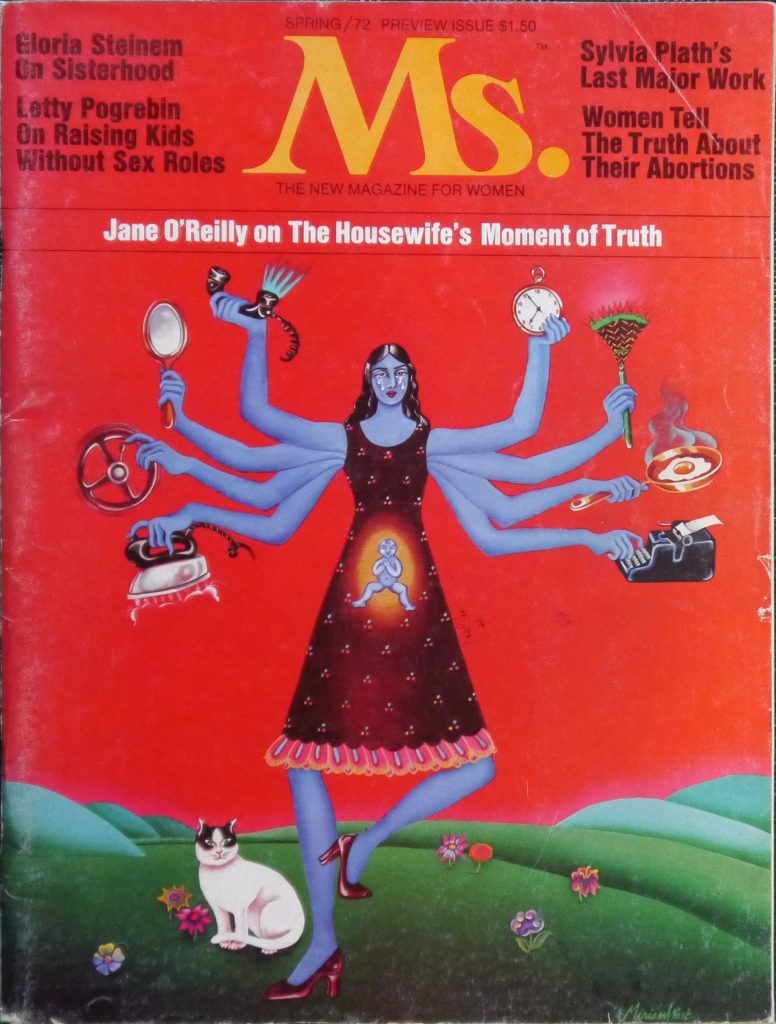

A sinistra: la celebre copertina del Times che il 4 dicembre 1989 (appena quattro giorni prima dell’uscita di She-Devil), dichiarava che “negli anni ’80 [le donne] hanno provato ad avere tutto. Ora ne hanno avuto abbastanza. C’è un futuro per il femminismo?”.

A destra, la donna in carriera viene “ridimensionata” in Baby Boom (1987): nel film, Diane Keaton interpreta J.C. Wiatt, un’ambiziosa businesswoman la cui vita viene sconvolta dall’arrivo di una neonata, la piccola Elizabeth, figlia di un suo defunto cugino. J.C. sarà costretta a rinunciare alla sua carriera per amore della bimba, ma in seguito aprirà una piccola azienda di alimentari: pur riuscendo ad “avere tutto”, la donna ha dovuto ridimensionare le proprie ambizioni professionali. Il film suggerisce che questa scelta la renda più felice perché le permette di lavorare e, al contempo, prendersi cura della sua bambina.

She-Devil tratta la tematica in modo meno ambiguo rispetto ad altri film di quel periodo, ma non fornisce una risposta chiara e definitiva alla questione, a testimonianza della complessità del discorso.

Lo sceneggiato che Ruth guarda in tv è tratto da uno dei romanzi di Mary Fisher e rimanda a un’immaginario simil-fiabesco, con il cavaliere che arriva sul cavallo bianco in riva al mare. La stessa scrittrice sembra vivere in un mondo di fiaba, con il suo palazzo sul mare e uno stile di vita “che perfino la più abbiente eroina [dei suoi romanzi] invidierebbe”.

Quella di Mary Fisher ci viene presentata come una vita da sogno, in netto contrasto con la quotidianità di Ruth. Mentre la casalinga è dal parrucchiere, la televisione le mostra la vita di questa stimata autrice di romanzi rosa: è l’unico modo attraverso cui Ruth può avere accesso a un mondo molto lontano da lei, un mondo da fiaba (o da romanzo Harmony). Un mondo, quello di Mary Fisher, a cui lei non potrà mai appartenere. Il massimo che può fare è leggere i suoi romanzi, o vederne gli sceneggiati in televisione.

Nel descrivere Mary Fisher vengono spesso utilizzati termini legati alla sfera nobiliare.

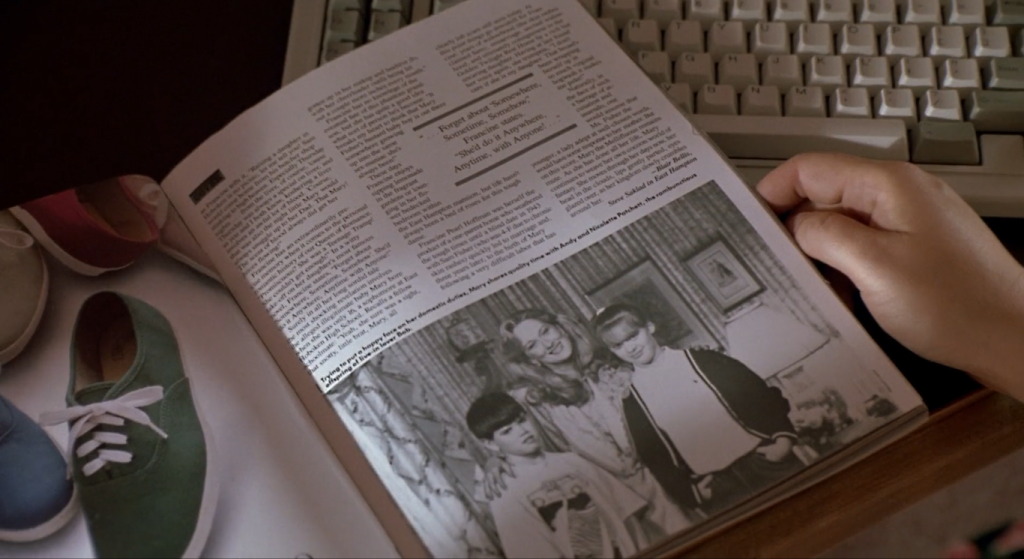

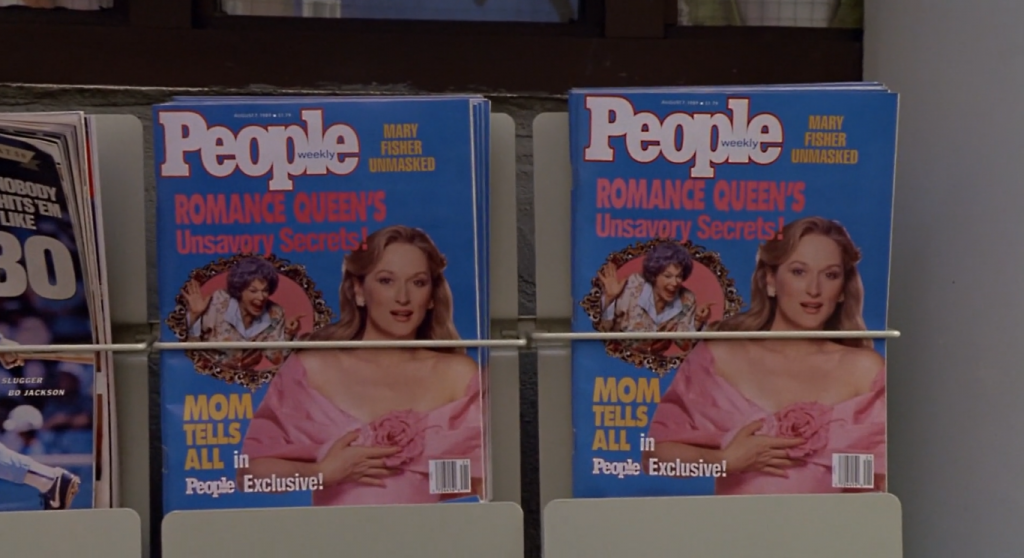

In tv viene presentata come “La regnante altezza reale del romanticismo, Sua Maestà Mary Fisher”. Più tardi, sua mamma la apostroferà ironicamente come “Altezza Reale” e la giornalista di People le chiederà se è vero che esiste “un’erede della dinastia reale”.

Anche la sua villa sul mare ricorda una casa di Barbie.

Mentre suo marito la tradisce con Mary, Ruth resta sveglia ad aspettarlo e, intanto, legge uno dei romanzi della scrittrice: il voice over ci informa che sta leggendo una delle parti erotiche (proprio mentre Mary sta facendo l’amore con Bob).

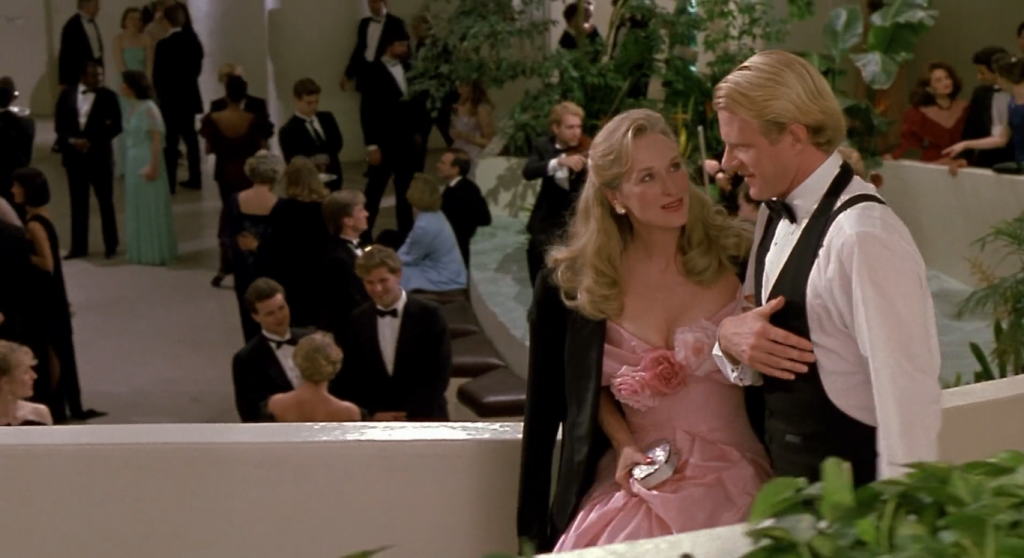

All’inizio del film, la vita di Mary Fisher rispecchia quella delle eroine delle sue storie. “Faccio anche un sacco di ricerca”, risponde Mary quando Bob le dice che deve avere un sacco di immaginazione per scrivere i suoi romanzi: a questo punto, i due cominciano a baciarsi. In seguito, mentre la voce narrante di Ruth scaglia ogni tipo di maledizione contro Mary Fisher, sullo schermo appaiono immagini di Mary e Bob che si baciano, si tengono per mano e corrono insieme sulla spiaggia: scene che sembrano uscite dalla copertina di un romanzo Harmony (come quelli che scrive lei).

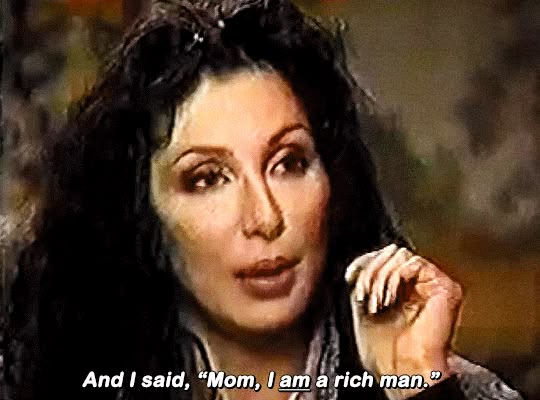

Il voice over televisivo ci spiega che Mary Fisher è una milionaria che si è fatta da sola, ma si è arricchita grazie a un genere letterario tipicamente femminile, quello dei romanzi rosa (romance). Con il suo connubio di ambizione (maschile) e romanticismo (femminile), Mary è una figura ibrida che incarna alla perfezione le contraddizioni nella rappresentazione e, in generale, nella condizione femminile a fine anni ’80. Il potere economico che detiene la “maschilizza”, da un punto di vista conservatore: non ha sicuramente bisogno di un uomo che la mantenga perché è lei “l’uomo ricco” della situazione, per citare Cher.

Eppure, nello stesso servizio televisivo, la scrittrice ci tiene a mettere in chiaro le cose, ristabilendo i ruoli di genere tradizionali, quando dice che, nei suoi romanzi, le lettrici “trovano il modo di far sentire i loro uomini importanti e a loro agio, in modo che lui sappia di essere… l’uomo. In modo che non ci sia confusione”. Con un filo di ironia, il film mette il dito nella piaga, evocando la paura che il femminismo abbia causato un’inversione di ruoli: con le donne sempre più libere di ricoprire ruoli storicamente maschili, si temeva che gli uomini si sentissero intimoriti, “femminilizzati” dalla “mascolinizzazione” dell’altro sesso.

Con questo discorso, Mary Fisher incarna perfettamente quella retorica vagamente anti-femminista di cui abbiamo parlato, tipica degli anni ’80, con una sfumatura ironica dovuta al fatto che lei stessa in realtà giova dei frutti della liberazione femminile: prima del 1974, non avrebbe potuto neanche aprire un conto in banca a suo nome. Se pensiamo a una donna di potere che si è fatta strada in un mondo di uomini, raggiungendo la vetta, per poi criticare quel movimento femminista che indirettamente ne ha reso possibile l’ascesa, ci potrebbe venire in mente Margareth Thatcher, Primo Ministro del Regno Unito dal 1979 al 1989 (ne ho parlato qui), ma lei non è la prima né l’ultima: si tratta di un atteggiamento molto comune fra le donne degli anni ’80, e in parte lo è ancora oggi.

Dopo aver suggerito l’importanza di ristabilire i ruoli di genere tradizionali, scongiurando la “confusione” generata dal femminismo, Mary Fisher completa il quadro, rivelandosi affine a quelle donne in carriera che, secondo i conservatori, sarebbero infelici perché senza marito e senza figli. Mary Fisher sogna l’amore di cui scrive, ma che nella vita le manca, e lo dice chiaramente. La “confusione” tuttavia riemerge, ma stavolta connotata positivamente, nel momento in cui Mary Fisher incontra Bob (il marito di Ruth) per la prima volta e la prima cosa che la colpisce è il fatto che lui dimostri di possedere competenze in un ambito tipicamente femminile, quello dei lavori domestici. Quando infatti Ruth le versa addosso del vino, lui trova subito la soluzione per far sparire la macchia (“sale e Perrier”), e lei si dichiara affascinata da “un uomo che ha familiarità con un ambito femminile”. I ruoli di genere tradizionali vengono riassegnati subito dopo, quando lui le porge la sua giacca per nascondere la macchia (una galanteria che rievoca la tipica scena dell’uomo che si toglie la giacca per metterla sulle spalle della donna in modo che quest’ultima non senta freddo) e si offre di pagarle la lavanderia (l’uomo che paga per la donna): lei, deliziata, risponde: “Com’è galante!”. E poi quando, più tardi, lui dice che è un consulente finanziario, lei risponde: “Sono piena di ammirazione per gli uomini che sanno gestire i soldi. Io non riesco nemmeno a gestire il mio libretto degli assegni”, una frase che rimarca lo stereotipo secondo cui le donne non sarebbero “portate” per i numeri e per la gestione economica. Lei ribadisce più volte di non capirci assolutamente nulla di questioni finanziarie: ad esempio, quando lui le dice che potrà godere di un’ingente detrazione fiscale per l’home office (visto che Mary, di fatto, lavora in casa), lei – confusa – gli chiede: “È una buona cosa?”.

Ruth non è a suo agio con gli ideali di bellezza che la società impone alle donne, specie in un contesto elegante: nel bel mezzo del party si toglie una scarpa, trovando sollievo. Questo gesto innesca una reazione a catena: Ruth fa quasi inciampare Mary, versandole addosso del vino; a questo punto interviene Bob, che coglie l’occasione per attaccare bottone con la scrittrice – i due si conoscono proprio in questa occasione.

Insomma: Mary sembra volerci dire che la gestione finanziaria è “roba da uomini”, e accetta volentieri la proposta di Bob, che si offre di farle da contabile. Come abbiamo detto, si perpetua lo stereotipo secondo cui gli uomini sono più razionali delle donne (e più bravi con i numeri): Mary, infatti, vede la competenza di Bob in questo campo quasi come una prova della sua virilità, affermando dal canto suo di non pensare mai ai soldi, “ma solo alla bellezza”, così la bellezza esce fuori nei suoi romanzi. E sono proprio quei romanzi ad averla resa straricca: vediamo che lui emette un fischio osservando la villa della donna, come a dire “Ammazza quanto è ricca!”. Se lei non pensa mai ai soldi, lui invece ai soldi (di lei) penserà eccome… e non solo in quanto suo contabile. Tornato a casa, dopo aver trascorso la notte con Mary, Bob annuncia alla sua famiglia di essere diventato il business manager della scrittrice. Quando la figlia gli chiede se diventeranno ricchi, lui risponde: “Subito, principessa!”.

Nell’attrazione di Bob per Mary conta molto l’aspetto estetico, ma anche quello economico non è da sottovalutare. Mary Fisher gli apre il cuore, il portafoglio e le porte della sua villa, ma a lui non basta: avido di denaro, arriverà perfino a rubare i soldi dal conto di lei. Quando lei lo scoprirà, lo accuserà di “rubare proprio dalla mano che ti dà da mangiare”. Non dimentichiamo, infatti, che – oltre a lavorare per lei – lui vive a scrocco in casa sua. Ecco, quindi, che i ruoli di genere si ribaltano nuovamente: Bob può essere visto quasi come una versione maschile della “cacciatrice di dote” (gold digger), la tipica donna in cerca di un uomo ricco – possibilmente milionario – da sposare (non per amore, ma per soldi). In questo senso, è emblematico il fatto che sia Mary a regalare l’anello di fidanzamento a Bob (che accetta commosso), e non il contrario, come vorrebbero le convenzioni di genere. Proprio perché qui “l’uomo ricco” è lei.

La scena dell’anello ribalta le nostre aspettative in relazione ai ruoli di genere: ci aspettiamo che sia l’uomo a regalare l’anello alla donna, ma qui è il contrario. Il modo in cui la scena è girata mira a illuderci: si inizia con il primo piano sull’anello (qui possiamo ancora credere che sia lei ad aprire la scatola), poi la cinepresa si sposta sullo sguardo meravigliato di Bob che dice “Ti amo”, dopodiché si allontana per inquadrare Bob e Mary al tavolo e infine Bob che indossa l’anello. Per ironia della sorte, l’anello sarà proprio ciò che porterà Mary a scoprire il tradimento di Bob.

Mary Fisher è talmente ossessionata dall’idea di sposarsi e avere una famiglia che non si accorge delle losche mire di Bob. Lei incarna appieno lo stereotipo conservatore della donna in carriera insoddisfatta, che si sente sola. Lo dice chiaramente in diversi punti: prima, in macchina con Bob e Ruth, si intenerisce al pensiero delle mamme e dei papà che mettono a letto i loro bambini (“Quanto sono fortunati!”), per poi asciugarsi una lacrima. Più tardi, dirà che il suo lavoro è in parte responsabile della sua solitudine (“scrivere può essere così solitario”).

“All the little families… the mommies and daddies and… their little children… tucked away for the night. How lucky they all are!”.

Mary sogna una famiglia che difficilmente riuscirà ad avere, secondo gli standard dell’epoca, perché ha già 41 anni: il tema dell’orologio biologico, tuttavia, non viene trattato dal film, fermo restando che Mary potrebbe soddisfare il suo desiderio anche ricorrendo all’adozione o alla procreazione assistita (a cui la scrittrice avrebbe potuto avere accesso grazie alle sue risorse economche).

All’inizio della propria relazione con Bob, Mary sperimenta i dolori di essere “l’amante”, come evidenziato dal seguente dialogo:

“Stai con me, resta con me, vivi con me!”

“Mary, è ciò che voglio, ma non è così facile! Ho dei figli!”

“Ma hanno la loro madre! Per Ruth quei bambini sono una benedizione, sono la sua gioia e il suo orgoglio. Non è giusto! E io che cos’ho? La mia vita è così vuota!”

Questo scambio di battute è molto importante perché evidenzia il suo desiderio di avere dei figli, ma lo mostra sotto una luce grottesca. Il tono con cui Mary esprime la propria frustrazione è talmente sopra le righe da portarci a pensare che il film voglia mettere in scena una parodia della donna in carriera che rimpiange di non aver avuto figli. Più che rafforzare lo stereotipo, quindi, sembra volerlo mettere in ridicolo. L’ironia di questa scena si paleserà più tardi, quando Mary avrà a che fare con i figli di Ruth, che si riveleranno essere tutt’altro che una benedizione: capiamo quindi che la scrittrice aveva decisamente idealizzato non solo l’amore romantico (come si evince dai suoi romanzi), ma anche la maternità. All’inizio del film, Mary ama autocommiserarsi, indugiando nella propria malinconia, ma non ha idea di cosa significhi veramente essere madre. Capirà in seguito che forse non è ciò che vuole, né ciò di cui ha bisogno. Bisogna tuttavia mettere sul tavolo anche un’altra opzione: proprio in virtù della teatralità con cui è espressa, la sua autocommiserazione potrebbe semplicemente essere una messinscena per impietosire Bob, spingendolo a restare con lei.

“Non dire così! Tu hai me!”, risponde prontamente Bob, al che lei ribatte: “Sono stanca di condividerti con lei. Non credo di poterlo sopportare ancora a lungo”. Prima Mary fa l’amante gelosa, poi fa la “moglie” gelosa, anche se i due non sono effettivamente sposati.

Il suo castello di fantasie sulla maternità crolla miseramente non appena i figli di Ruth si trasferiscono da lei. Il film non indora la pillola: essere una madre è tutt’altro che idilliaco. Sebbene ci venga fatto capire che Ruth tiene ai suoi figli (l’affetto che prova per loro viene rimarcato, ad esempio, nella scena in cui guarda – commossa – la loro foto), la vediamo “sbocciare” proprio a partire dal momento in cui scarica i figli a Mary Fisher e al marito. Al contrario, Mary Fisher arriva a rimpiangere la quiete e la solitudine, riconoscendo che fare la mamma era ben diverso da come pensava. La disperazione iniziale di Ruth si riflette nella disperazione finale di Mary Fisher.

“Povera Mary Fisher!” potremmo dire, citando Ruth.

Dal giorno alla notte, la scrittrice si ritrova a essere “moglie”, “madre” e “casalinga” sottovalutata (e, infine, tradita) dal marito. “Non hai idea di quello che devo sopportare qui!”, sibila in un momento di sconforto: come succedeva con Ruth, Bob non si rende conto dell’impegno che la “moglie” mette nella gestione della casa e dei figli. Il lavoro della casalinga viene puntualmente svalutato dal resto della famiglia. E Mary non ha assolutamente tempo e modo di dedicarsi al suo vero lavoro: “Il rumore, i battibecchi, le continue interruzioni. Riesco a malapena a concentrarmi… figuriamoci a creare!”.

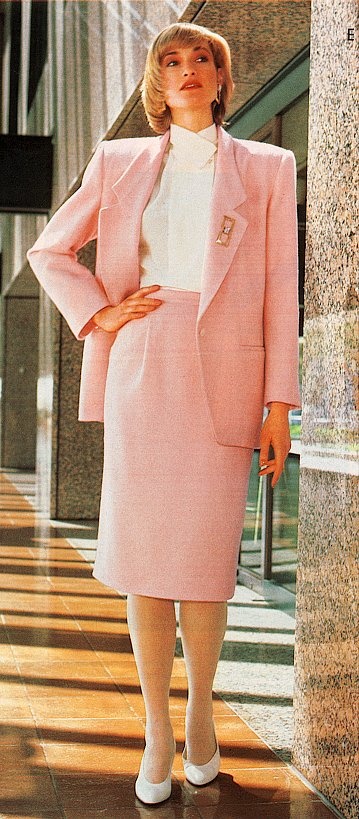

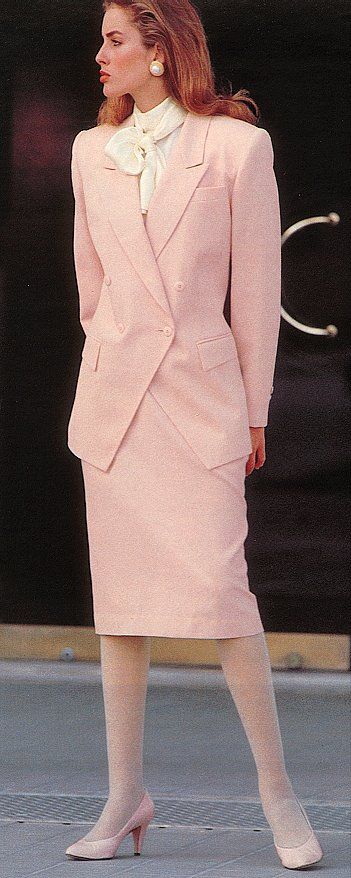

Tutti si aspettano che lei assolva al proprio ruolo domestico, in quanto donna, e nessuno fa nulla per aiutarla. Emblematica, in questo senso, è la scena in cui Mary Fisher è costretta a fare la lavatrice da sola: disertata perfino dal maggiordomo e dalla domestica, la scrittrice mostra tutta la sua incompetenza in fatto di faccende domestiche. Nel tentativo di far partire la lavatrice, si rompe un’unghia, raggiungendo il culmine della disperazione.

In questa scena, Mary Fisher indossa un power suit rosa, il tipico completo da businesswoman anni ’80: l’outfit, in netto contrasto con le mansioni domestiche che sta svolgendo, enfatizza lo scollamento fra i due ruoli che cerca di assumere allo stesso tempo – è una donna in carriera costretta a fare la casalinga. Sembra quasi una presa in giro del concetto di “have-it-all”.

Due esempi di power suit rosa direttamente dagli anni ’80.

Questa era la “divisa” delle donne in carriera del decennio: la indossa anche Barbie nel modello Day To Night (1985), di cui ho scritto qui (analisi su Barbie) e qui (analisi sul rosa).

In quattro e quatt’otto, l’amante diventa la moglie: appiccicosa, piagnucolosa, costantemente svalutata dal “marito” e tormentata dai “figli”.

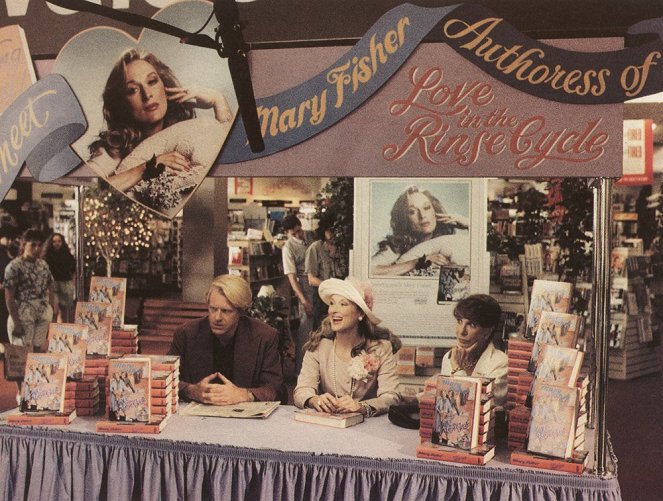

La sua vita è cambiata da quando la prole di Ruth ha fatto irruzione nel suo palazzo e lei deve rifletterlo nella sua scrittura: nasce così Amore al risciacquo (Love In The Rinse Cycle), il suo nuovo romanzo. Mary decide di pubblicarlo sebbene la sua editrice sia, fin da subito, alquanto scettica: “Le scene d’amore sono meravigliose, ma la tua eroina ha due bambini e un marito di nome… BOB! E cos’è tutto questo capitolo sulla lavanderia?!”.

“Alle donne tocca sempre fare il bucato, le mie lettrici si identificheranno”, risponde Mary. E invece, Amore al risciacquo si rivela un clamoroso insuccesso: le donne comprano i romanzi di Mary proprio perché vogliono evadere dalla propria realtà quotidiana. Non vogliono leggere di faccende domestiche e figli da gestire. Ma ormai la vita di Mary è ben lontana dal mondo idilliaco in cui vivevano le eroine dei suoi precedenti romanzi.

La traduzione letterale del titolo originale del romanzo, ossia Love in The Rinse Cycle, sarebbe “Amore nel ciclo di risciacquo”.

Così, poco a poco, le crepe sulla facciata della sua vita perfetta diventano sempre più visibili, e Mary mostra il suo vero volto. Lo vediamo quando non riesce a concentrarsi perché Nicolette (la figlia di Ruth) ascolta la musica a tutto volume e poi, ancor più, nella scena della lavatrice, dopo essersi rotta l’unghia: il suo tono di voce, fino a quel momento garbato e sofisticato, si fa sguaiato nel momento in cui qualcuno suona alla porta e nessuno va ad aprire. In un primo momento cerca pacatamente di richiamare l’attenzione della domestica, del maggiordomo e di Nicolette, ma – visto che nessuno risponde – si spazientisce nell’esprimere la sua richiesta a vuoto per l’ennesima volta (“Qualcuno potrebbe per favore andare ad aprire quella stramaledetta porta?!”). Con la servitù ormai in pieno ammutinamento, è costretta ad andare ad aprire lei stessa: a suonare il campanello è sua madre. È l’inizio della fine.

La madre conosce la “vera” Mary: sa che in passato era tutt’altro che sofisticata, ed è pronta a smascherarla pubblicamente. La prima occasione arriva durante un pranzo in cui è presente la nuova “famiglia” della figlia: la madre rivela a Bob che Mary ha 41 anni, e non 34 come aveva precedentemente dichiarato. Mary perde la pazienza e si mette a urlare a tavola, contravvenendo alle sue stesse norme di comportamento: di fronte alla madre, perde il raffinato contegno che la contraddistingueva, mostrandosi per ciò che realmente è.

L’inaspettato arrivo della madre impone a Mary di assolvere a un ulteriore compito: prendersi cura di una persona anziana. Le mansioni di cura ricadono, tradizionalmente, sulla spalle delle donne. La responsabile della casa di riposo glielo fa presente, fra le righe: quando Mary protesta (“Io non sono un’infermiera!”), la donna risponde che sua madre non ha bisogno di un’infermiera, ma di quelle cure amorevoli che lei, come figlia, può (e deve) offrirle. Mary, in qualità di “casalinga”, si trova quindi ad affrontare un doppio carico mentale e fisico: non deve più occuparsi solo dei figli di Ruth, ma anche della propria madre. Il caos raddoppia di conseguenza.

A questo si aggiunge il crescente disinteresse di Bob, che finisce per tradirla. Come racconta la voce fuori campo di Ruth, “Mary Fisher vive in un palazzo sul mare, ma la sua vita non è più una fiaba ora che il suo Principe Azzurro lavora fino a tardi ogni notte”.

Nell’ultima parte del film, Mary diventa una casalinga frustrata mentre Ruth diventa una donna in carriera realizzata: è quasi come se si scambiassero i ruoli, tant’è vero che Ruth è vestita di rosa quando raggiunge il culmine del suo piano (e del successo professionale), mentre Mary abbandona il rosa dopo aver scoperto il tradimento di Bob.

Mary Fisher comincia ad abbandonare il rosa dopo la scena della lavanderia: prima indossava principalmente rosa e bianco, poi sperimenta con beige, verde (un colore simile a quello del potage, che sua madre associa al vomito di cane nella scena in cui cena con la nuova “famiglia” della figlia), lilla-indaco, ocra, grigio… tutti colori piuttosto neutri, accompagnati quasi sempre dal bianco. Il nero compare per la prima volta nella scena in cui Mary scopre che Bob preleva soldi dal suo conto.

Nel corso del film, assistiamo a un cambiamento nella mentalità di Ruth: inizialmente si scaglia contro Mary Fisher, a cui sembra dare tutta la colpa. Poi lei stessa capisce che non ha senso prendersela con la “rivale”: la colpa è di suo marito, è lui ad averla tradita (e tradirà anche Mary).

Ecco perché la vendetta di Ruth si indirizza verso Bob: la distruzione dell’universo fatato di Mary Fisher è fondamentale per la buona riuscita del piano, ma non è l’obiettivo principale di Ruth. Si può dire che, in fondo, Ruth abbia fatto un favore a Mary Fisher: la scrittrice ha perso tutto, ma Bob era meglio perderlo che trovarlo.

“Povera Mary Fisher! Sta imparando che gli uomini che si scaldano tanto per un’amante si raffreddano in fretta quando l’amante comincia a comportarsi come una moglie”, continua la voce narrante di Ruth. Insomma: Ruth le sta dando un assaggio della sua medicina, ma in fondo le sta anche facendo aprire gli occhi. Le sta dando una lezione… anche nel senso positivo del termine.

Insieme al disinteresse di Bob, cala l’autostima di Mary Fisher: comincia a vedersi brutta, vecchia e sfatta.

E, infatti, la scoperta del tradimento di Bob la fa “risvegliare” di botto: manda in punizione i bambini, licenzia il maggiordomo, caccia via il “marito”… quando lui le chiede cosa sta facendo, lei risponde “Sto riprendendo il controllo della mia vita”. Ed è proprio così.

Poi decide di dare a Bob un’altra chance, ma capisce presto di aver fatto un errore: Mary scopre che il “marito” rubava soldi dal suo conto, così lo lascia e lo licenzia. “Sono contenta che sia accaduto, così adesso posso vedere il vero te!” dirà lei, furiosa.

È importante rimarcare il rapporto di dipendenza che lo legava a lei: non solo Bob era (letteralmente) un suo dipendente (nel senso che lavorava per lei) e viveva a scrocco nel suo palazzo, ma si arricchiva con i suoi soldi. Sebbene lui stesso guadagnasse bene anche al di fuori del rapporto con lei, è indubbio che lei guadagnasse di più. Bob rubava anche i soldi degli altri suoi clienti, ma la somma maggiore era quella prelevata dal conto di Mary. In questo senso, si può quasi dire che lui facesse il “mantenuto”. Come abbiamo già accennato, questa dinamica sovverte lo schema tradizionale secondo cui è l’uomo a provvedere economicamente alla donna, o comunque – se anche lei lavora – è lui a guadagnare di più.

Insomma: a questo punto è ormai evidente che Mary non sia la vera “cattiva” della storia: anche lei, come Ruth, è una vittima di Bob. E infatti il film non la punisce per le sue azioni, o meglio… è vero che perde tutto, ma poi ritrova sia il successo, sia l’amore. Alla fine della storia, Mary Fisher ha di nuovo tutto. E anche qualcosa in più: una maggiore consapevolezza.

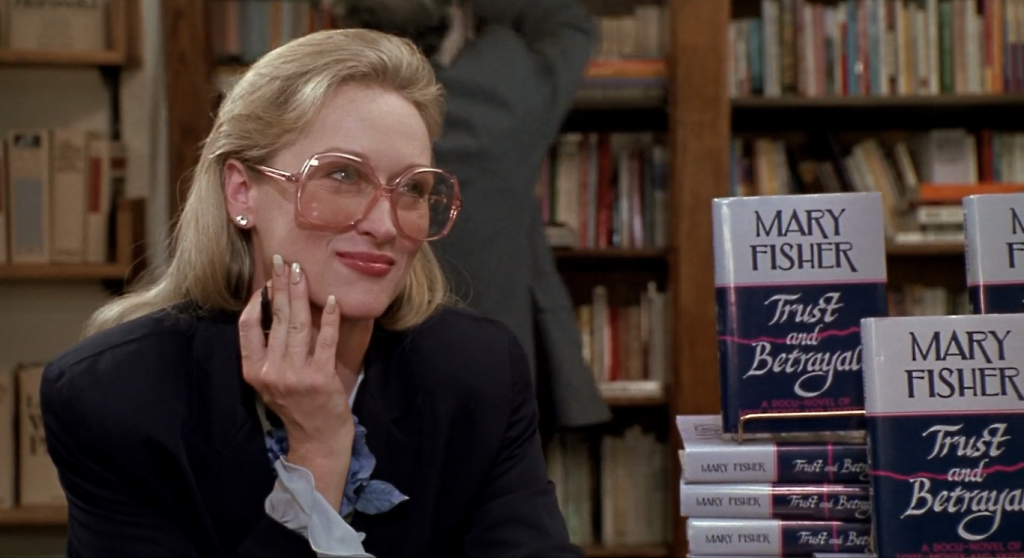

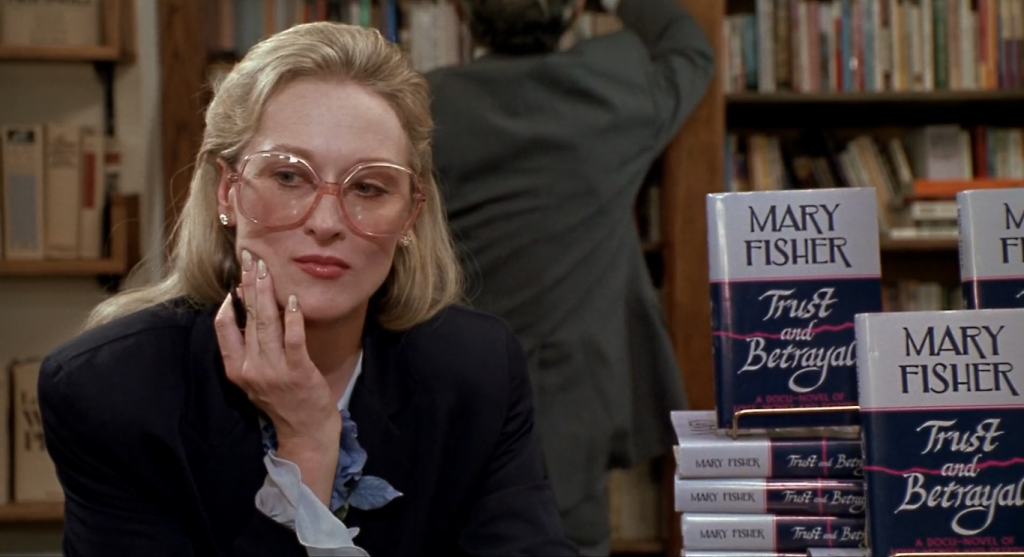

La vediamo che presenta il suo ultimo libro, Trust and Betrayal: Docu-Novel Of Love, Money And Skepticism (lett. “Fiducia e tradimento: Docu-romanzo su amore, denaro e scetticismo”): già dal titolo, capiamo che il suo approccio nei confronti dell’amore (e, in generale, della vita) è totalmente cambiato. Prima vedeva tutto rosa, ora guarda alle relazioni con occhi disincantati. Il suo cambiamento è evidente a partire dall’aspetto estetico: ha un look più sobrio, decisamente minimal, da intellettuale. A livello cromatico, prevalgono nero e blu (colore associato all’intelletto). L’unica concessione al rosa è costituita dalle lenti degli occhialoni che indossa, un modello che rievoca quello reso celebre dalla giornalista Gloria Steinem, una delle figure più importanti del femminismo di Seconda Ondata. Il riferimento a Gloria Steinem (la cui fotografia è incorniciata nello studio di Vesta Rose) contribuisce a definire la nuova identità di Mary: ora è un’intellettuale, forse perfino una femminista.

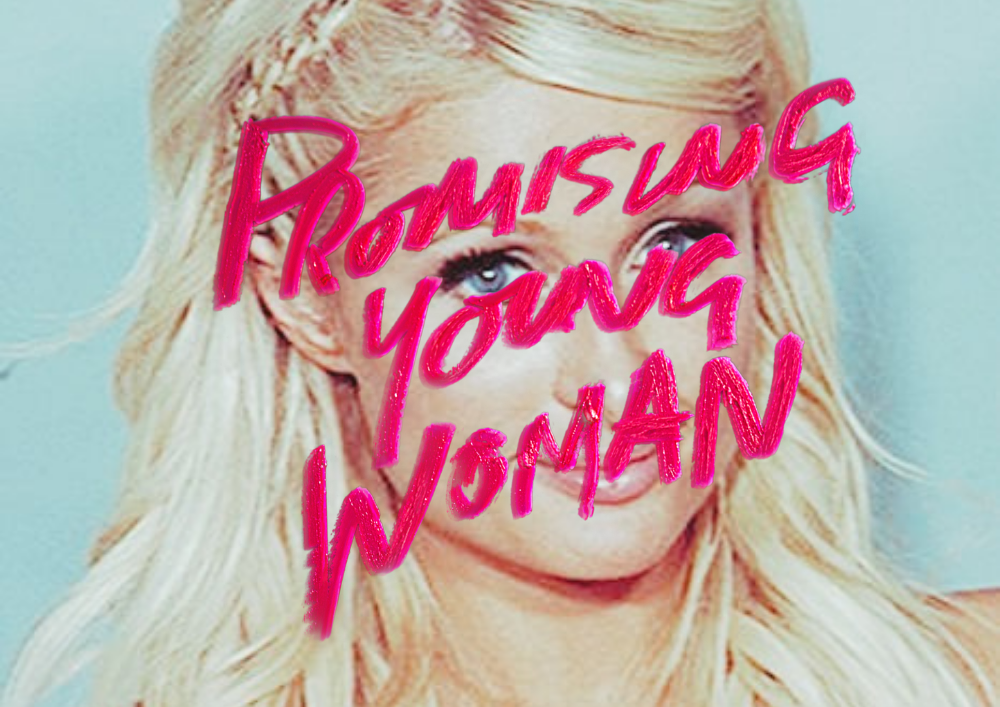

Riguardo all’abbandono del rosa alla fine del film, bisogna aprire un discorso a parte. Negli anni ’80, il rosa si afferma definitivamente come il colore della femminilità più stereotipata. Una femminilità ‘estrema’ che spesso viene connotata negativamente. Sul finire del decennio, abbiamo tre esempi consecutivi di ‘cattive in rosa’:

- Claudia Furschtein di Le avventure dei Chipmunk (1987)

Anche lei, come Mary Fisher, è bionda, ricca, vestita di rosa…

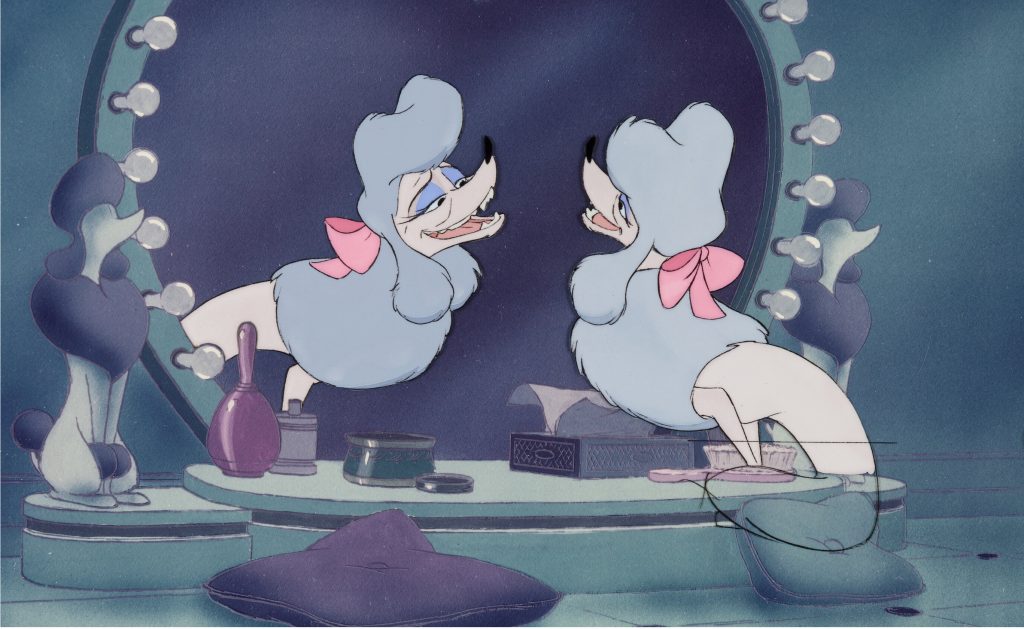

Il suo cane (Sophie), come quello di Mary (Juliet), è un’estensione della personalità e dell’estetica iper-femminile della sua padrona. - Georgette di Oliver & Company (1988)

In questo caso, la ‘cattiva in rosa’ è proprio un cane!

Georgette è un barboncino (come il cane di Mary) e indossa un fiocco rosa (come il cane di Claudia). - Mary Fisher di She Devil (1989)

Le ‘cattive in rosa’, quasi sempre bionde, ricche e con cagnolini al seguito, prolifereranno negli anni ’00, sulla scia di Paris Hilton (ne ho scritto qui e qui). Nell’abbandonare il rosa, Mary Fisher anticipa Regina George di Mean Girls: in entrambi i casi, il cambiamento esteriore ha una funzione soprattutto narrativa (serve a mettere in luce il cambiamento interiore delle due ‘cattive’), ma questo tipo di risoluzione rafforza inevitabilmente la concezione dell’iper-femminilità come una caratteristica intrinsecamente negativa. In controtendenza, abbiamo i casi di Clueless (1995, di cui ho scritto qui), e Legally Blonde (2001, di cui ho scritto qui): il cambiamento interiore delle protagoniste non passa attraverso l’abbandono del rosa.

Per approfondire:

– Note su Sharpay Evans

Articolo su Sharpay di High School Musical e altre ‘cattive in rosa’ degli anni ’00, con analisi del contesto storico e dell’influenza di Paris Hilton su questo filone.

– La rivincita del rosa

Analisi più generale che tratta delle ‘cattive in rosa’, ma soprattutto della grande eccezione di questo paradigma: Elle de La rivincita delle bionde (2001) ha le caratteristiche di una ‘cattive in rosa’, ma non è affatto cattiva!

“La gente cambia. Ovviamente non ci può aspettare miracoli”, dice la voce narrante di Ruth prima di mostrare il cambiamento di Mary Fisher. Se Bob finisce in galera, Mary non viene del tutto “punita” (tanto che alla fine trova perfino l’amore), a testimonianza del fatto che non è lei la vera “cattiva” della storia.

La dedica che Mary scrive a Ruth è la stessa che scrive a tutti (“With thanks, Mary Fisher”), ma nel caso di Ruth il ringraziamento assume, agli occhi degli spettatori, un significato più profondo…

In conclusione

She-Devil tratteggia un vivido ritratto delle donne degli anni ’80, schiacciate in mezzo a due ruoli che sono spinte ad assumere allo stesso tempo. Non è più come nei primi anni ’60, ai tempi de La mistica delle femminilità, in cui a lavorare erano le donne che non si erano ancora sposate o che non si sarebbero mai sposate. Sposarsi non porta più automaticamente ad abbandonare il proprio lavoro per dedicarsi a marito e figli: questa è una grande vittoria del movimento femminista degli anni ’70, ma è anche la fonte di nuovi dilemmi.

Il film si concentra a lungo sulle difficoltà che le donne incontrano nel bilanciare lavoro e famiglia. Per realizzare le sue ambizioni professionali (e il suo piano di vendetta), Ruth deve lasciare i propri figli al marito e alla sua amante, con la conseguenza che Mary fatica a conciliare il suo nuovo ruolo con il successo professionale che la contraddistingueva.

Alla fine, però, il film suggerisce che Ruth possa trovare un equilibrio proprio grazie al contributo di Bob. La scena finale ci mostra che i bambini sono andati a visitarlo in carcere: Ruth lascia i figli al marito, anche se solo per il tempo della visita. Non sappiamo se i due siano divorziati, ma presumiamo siano (almeno) separati. In carcere, Bob sembra essere diventato più responsabile (o almeno sembra essere sulla buona strada per diventarlo), tanto che si offre di cucinare la cena per tutti quando sarà fuori. È quasi un ribaltamento di ruoli rispetto alla scena che aveva portato Ruth al culmine della disperazione – quella cena, con i genitori di lui, in cui Bob l’aveva fatta sentire una completa incapace, mettendo in luce il fatto che la responsabilità domestica era tutta sulle spalle della moglie. Lui non alzava un dito.

Da ora in poi, sembra dirci il film, la cura dei bambini non ricadrà più solo sul groppone femminile: la proposta di Bob suggerisce che possa esserci almeno una cooperazione fra i due genitori. Forse, una volta libero, potrà essere lui a occuparsi dei bambini quando Ruth è impegnata con il lavoro. Le persone cambiano, ma ovviamente, come rimarca la stessa voce narrante, non ci si può aspettare miracoli.

Il film lascia libera interpretazione sul fatto che Ruth e Bob possano tornare insieme (ammesso che lui sia davvero cambiato), ma in fondo questo è irrilevante: ciò che importa è che possano cooperare in quanto genitori, anche se separati.

E Mary, allo stesso modo, è cambiata… ma solo fino a un certo punto.

Sul finale, la scrittrice sembra ottenere di nuovo tutto quello che vuole (o quasi): il successo professionale e l’amore di un uomo. Mancherebbero solo i figli…

Certo, un nuovo uomo nella sua vita potrebbe portare anche a quello, ma il film non ne fa menzione. Non sappiamo se Mary, dopo la disastrosa esperienza con i figli di Ruth, abbia ancora il desiderio di essere madre. Forse, dicendo che non ci si può aspettare miracoli, la voce narrante intende suggerire che Mary cadrà di nuovo vittima delle sue illusioni, a discapito del suo nuovo approccio alla scrittura (e alla vita). O forse, in fondo, qualcosa ha davvero imparato. Forse la consapevolezza maturata da quest’esperienza negativa l’ha portata a capire che un figlio non era ciò di cui aveva bisogno per riempire la sua vita.

Mary ha perso tutto, ma ha guadagnato (sembrerebbe) un pizzico di buon senso. Sul finale, il film sembra volerla prendere un po’ in giro, come a dire “è incorreggibile”, ma allo stesso tempo la congeda in modo affettuoso: in fondo non è lei la vera “cattiva” della storia, anche se sicuramente ha sbagliato a intraprendere una relazione con un uomo sposato.

Archiviata la storia con Bob, Mary ha tutto il diritto di coronare il proprio sogno d’amore con un uomo apparentemente non impegnato.

Dopo aver appurato che forse qualcosa ha imparato, il film non vuole punirla ulteriormente e la premia quindi con un lieto fine romantico, come a dire che sognare l’amore è sempre lecito, purché lo si faccia cum grano salis (e speriamo che Mary ne abbia quanto basta).

L’uomo che Mary incontra al firmacopie del suo libro sembra essere scapolo o quantomeno separato/divorziato: se ce l’avessero mostrato con una donna al suo fianco, allora avrebbero chiuso l’arco di Mary su una nota negativa, rimarcando il fatto che non ha imparato nulla, ma così non è, anzi: il fatto che il film scelga di premiarla con un lieto fine suggerisce, piuttosto, che qualcosa abbia imparato.

Qual è, quindi, la morale della favola?

Il film mantiene un velo di ambiguità sul finale, evitando conclusioni troppo didascaliche, ma possiamo cercare di tracciare qualche coordinata:

1. Per una donna è possibile conciliare amore romantico e successo professionale: è il caso di Mary Fisher, che alla fine ottiene di nuovo entrambe le cose, a fronte di un’esperienza negativa che le ha permesso di guadagnare almeno un pizzico di consapevolezza in più.

2. Per una donna è possibile conciliare lavoro e famiglia, purché le responsabilità domestiche non gravino interamente sulle sue spalle: nel caso di Ruth, sarà fondamentale avere al proprio fianco un uomo con cui cooperare. Non sarà comunque una passeggiata.

3. La maternità non è per tutte: prima di tuffarsi in quest’avventura è meglio pensarci bene, cercando di non ascoltare le pressioni della società che idealizza l’essere madre, facendo sentire in difetto le donne che non lo sono. Al di là del sogno romantico, fare la madre e la moglie è un lavoro faticoso.

Dopo varie peripezie, lo scambio di ruoli fra casalinga e donna in carriera giunge all’epilogo ideale: entrambe riescono ad “avere tutto”, o almeno tutto ciò di cui sembrano aver bisogno. Ruth si ricongiunge con i figli, ma continua a lavorare all’agenzia; Mary ritrova il successo editoriale e si tuffa in una nuova relazione amorosa, ma senza figli all’orizzonte.

In conclusione, tornando alla domanda principale: le donne possono avere tutto? Sì, ma non è per nulla facile. E, soprattutto, è importante che si chiedano se davvero vogliono avere tutto.